Les “Pierres Dorées”, vous connaissez ? A la fois zone géographique reconnaissable par la couleur chatoyante des pierres de ses villages, et secteur de l’AOC Beaujolais, les Pierres Dorées sont un vrai joyaux français ! Aussi fiers de leur patrimoine que de leurs terroirs, les vignerons des Pierres Dorées se battent pour obtenir une reconnaissance pour leurs vins. Leur souhait ? Valoriser comme il se doit cette belle facette du Beaujolais, qui ravit tout ceux qui la découvrent. Zoom sur cette zone si particulière et sur la démarche du collectif « Beaujolais Pierres Dorées ».

Pierres Dorées : un terroir propice à la viticulture

Où sont-elles, ces Pierres Dorées ?

Dans le sud du Beaujolais, à une quarantaine de kilomètres au nord de Lyon, se trouve une zone singulière appelée « Pierres Dorées ». Pommiers, Theizé, Lachassagne, Val d’Oingt, Jarnioux… ces villages qui la composent ont en commun la beauté incontestable de leurs maisons et clochers en pierres dorées. Cette zone du Beaujolais a de quoi charmer avec ses collines couvertes de vignes, sa lumière si particulière et ses villages perchés. Les Pierres Dorées ont, au fil des siècles, alterné entre polyculture et viticulture, ce qui permet de comprendre la variété de paysages qui composent ce secteur aujourd’hui. Imaginez un tableau avec des parcelles de vignes, des bâtisses ocres ci et là, des champs de blé et des prés avec des vaches et des moutons en pâturage. Un petit coin de paradis !

Cultivées depuis la période gallo-romaine, les vignes y sont omniprésentes et font partie intégrante du patrimoine des Pierres Dorées. Aujourd’hui ce sont d’ores et déjà plus de 500 hectares valorisés en « Beaujolais Pierres Dorées ». Ce secteur regroupe 43 communes en appellation Beaujolais.

Une histoire géologique complexe

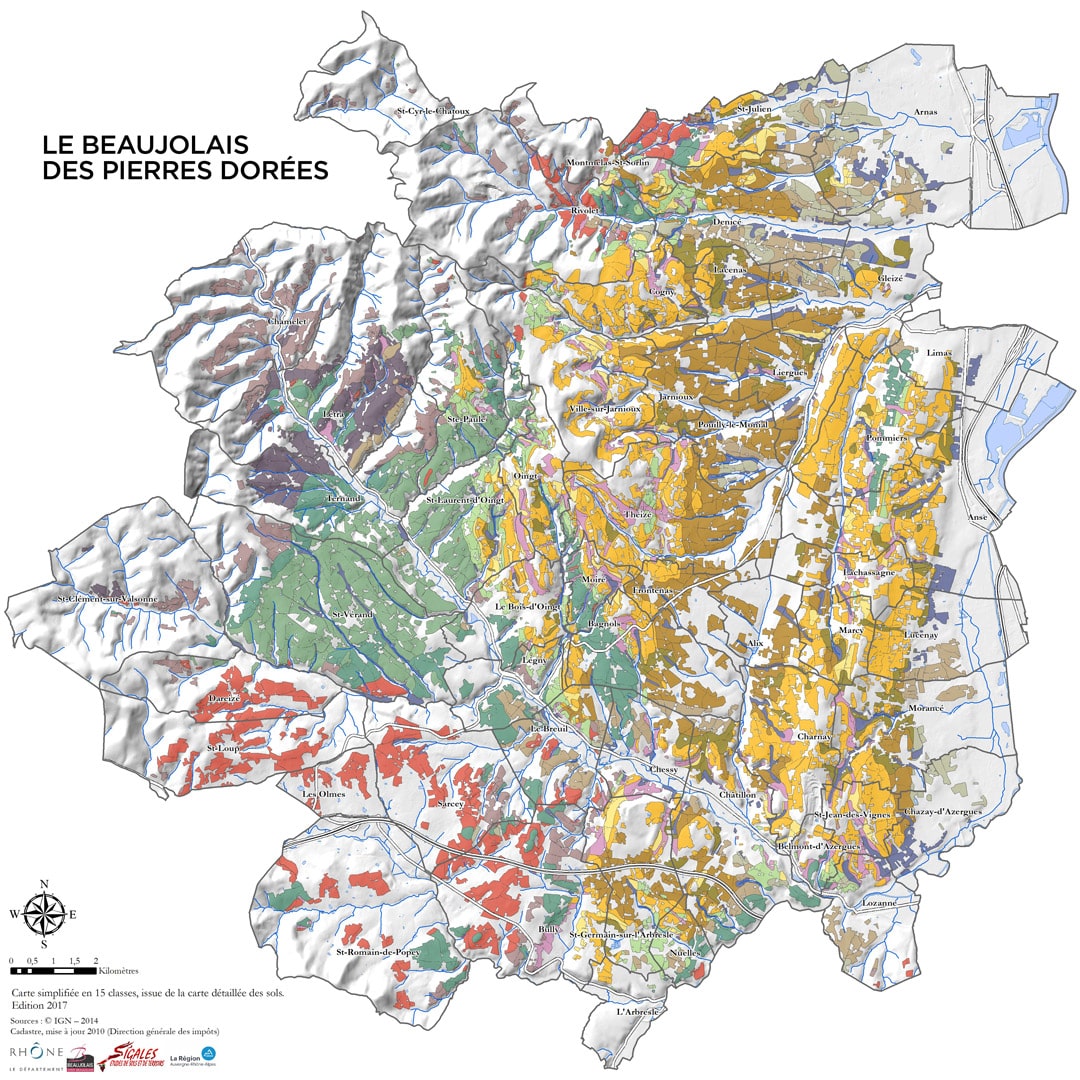

Bien qu’il s’étende seulement sur une cinquantaine de kilomètres du sud au nord, le Beaujolais jouit d’une richesse géologique rare. On parle même de “mosaïque” pour désigner la multitude de sols qui le compose. En effet, on dénombre pas moins de 300 types de sols dans le Beaujolais. En 2018, l’UNESCO a d’ailleurs reconnu cette particularité, en le labellisant « Géoparc Mondial UNESCO ».

La zone des Pierres Dorées est particulièrement représentative de cette richesse des sols du Beaujolais. Les mouvements tectoniques, l’influence des volcans mais aussi celle des océans ont façonné ce secteur. C’est cette histoire qui fait de la géologie des Pierres Dorées l’une des plus riches et complexes de France.

“Les études montrent que tous les profils de sols du Beaujolais sont présents dans les Pierres Dorées.”

Sylvain Flache, Président de la cave Vignerons des Pierres Dorées

L’aire géographique des Pierres Dorées compte à la fois du calcaire, des oxydes de fer, des argiles et des roches volcaniques. Les plus anciennes roches du Beaujolais, le granite et le gneiss, y sont également présentes. A l’est, une grande moitié des Pierres Dorées est occupée par des roches sédimentaires de l’ère secondaire. En effet, dans cette zone, les roches calcaires s’intercalent avec des marnes et des grès. Au cours de l’histoire, cette présence massive de calcaires et de marnes a contribué à implanter une importante activité de taillage de pierre dans les Pierres Dorées. C’est donc à cette grande partie de sols de Pierres Dorées que l’on doit le nom de ce terroir méridional de l’appellation Beaujolais.

BEAUJOLAIS DES PIERRES DORÉES, QUEL EST TON PROFIL ?

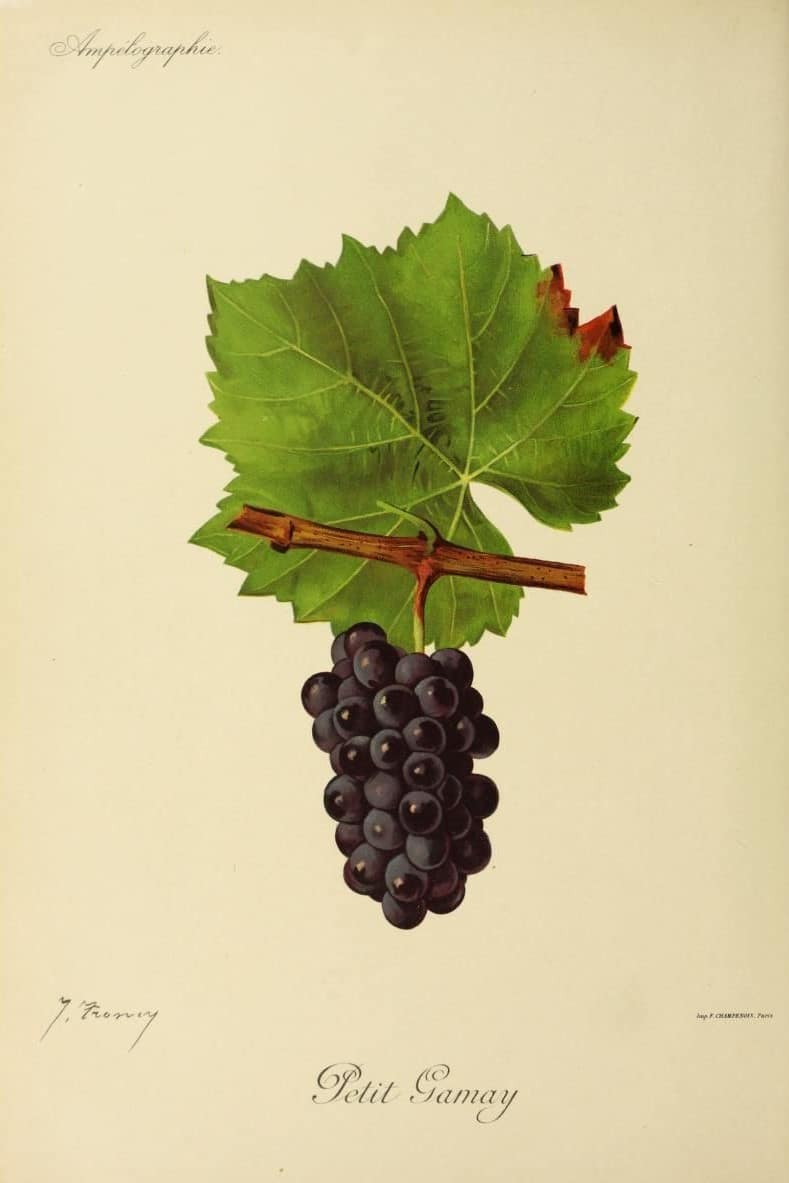

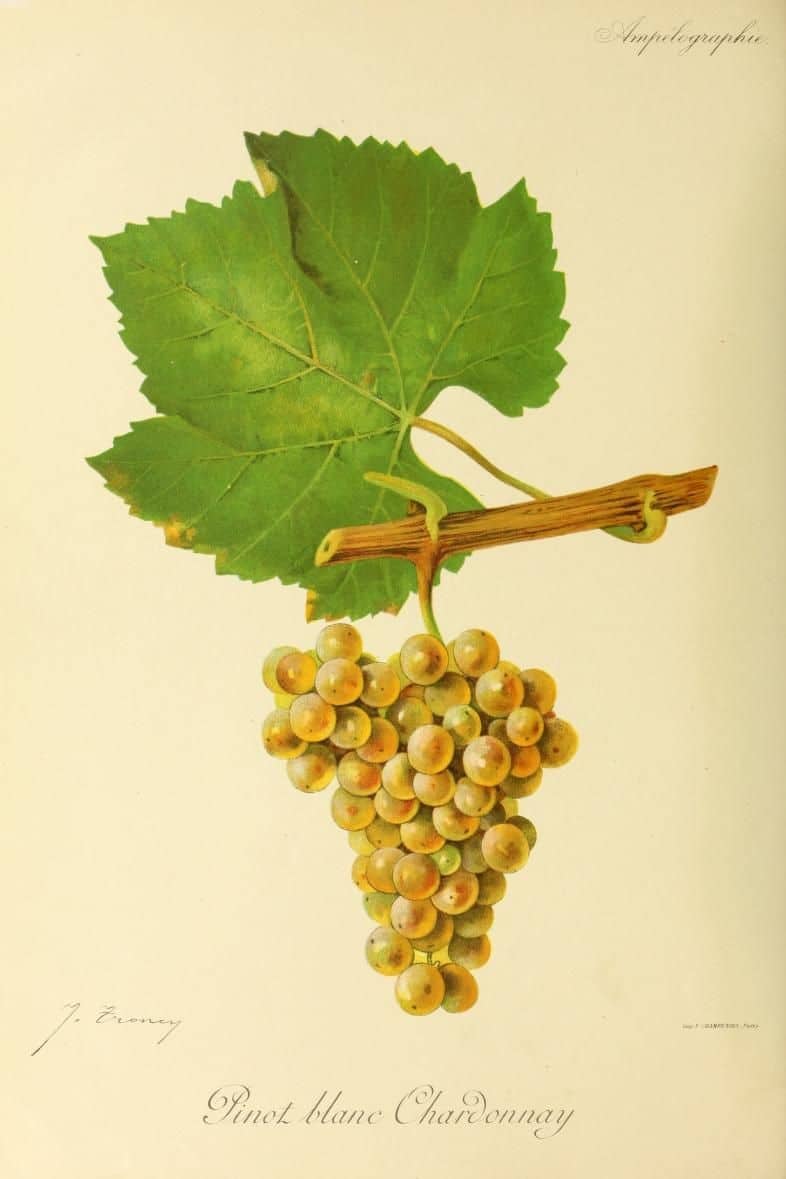

Bien que notre esprit associe “dorées” à blanc, la zone des Pierres Dorées est loin de ne produire que des vins blancs. Ces derniers ont très bonne réputation mais ce sont les vins rouges qui y sont largement majoritaires. En 2023, on recensait 19 638 hL de vins rouges (gamay) et 3 739 hL de vins blancs (chardonnay) revendiqués.

Des vins rouges complexes et concentrés

Les Beaujolais Pierres Dorées rouges dépendent de l’appellation Beaujolais. Le gamay est le cépage historique de cette zone, où l’on a toujours produit plus de vins rouges que de blancs. Ils sont fruités, structurés et révèlent des arômes de fruits noirs et des notes d’épices notamment. Leur robe est rubis, tandis que la bouche est souple, ronde et offre une belle longueur.

Les Beaujolais Pierres Dorées bénéficient d’un élevage plus long que les Beaujolais classiques, qui s’effectue soit en cuve soit en fût. Ce sont des vins de garde que l’on peut boire dans les 3 à 5 ans qui suivent leur production, voire plus selon le millésime. Par exemple, d’après le vigneron Cyril Sapin (Domaine Sapin), des bouteilles de 2020 ou 2022 (années solaires) peuvent être débouchées jusqu’en 2028 et 2030 !

Des vins blancs remarqués

Les vignerons du Beaujolais sont particulièrement fiers de leurs Beaujolais blancs, qui ont bonne presse. Certaines collines des Pierres Dorées sont idéales pour produire du vin blanc. En effet, les Pierres Dorées regorgent de sols argilo-calcaires, particulièrement propices à la culture du chardonnay et à la naissance de grands vins de terroirs. De plus, ils gagnent en complexité d’année en année grâce au vieillissement des vignes de chardonnay, plantées plus récemment que celles de gamay.

“Nous avons planté du chardonnay sur une parcelle familiale à Liergues, située sur une belle veine calcaire de plus de 200 millions d’années. Le résultat dans le verre est époustouflant ! Cela donne un vin blanc sur la fraîcheur, la minéralité et avec une belle tension.”

Marine Descombe, vigneronne au Château de Pougelon (Saint-Etienne-des-Oullières)

Les Beaujolais Pierres Dorées blancs sont des vins ronds, équilibrés et complexes. Ils ont une belle robe dorée, à l’image de leur terroir d’origine. Ils révèlent bien souvent des arômes de fleurs et de fruits blancs. Leur passage en fût peut rendre certains d’entre eux légèrement beurrés et boisés. La bouche est fraîche, ronde et possède une belle longueur.

L’élevage des vins blancs, bien souvent étendu dans le temps, leur donne un beau potentiel de garde. Grâce à cet élevage, les Beaujolais Pierres Dorées blancs se dégustent entre 1 et 6 ans après leur production.

–> En savoir plus sur les blancs du Beaujolais

UNE FUTURE DÉNOMINATION GÉOGRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE POUR LES VINS DES PIERRES DORÉES ?

Un collectif défend la singularité des vins des Pierres Dorées

Depuis plusieurs décennies maintenant, la mention valorisante “Pierres Dorées” fleurit sur les étiquettes des bouteilles dans le sud du Beaujolais. Ainsi, en 2023, on la recensait sur plus de 200 bouteilles, presque deux fois plus qu’en 2016. Cette indication permet à la fois aux consommateurs de localiser les vins et aux vignerons de distinguer leurs cuvées de terroirs. Bien que revendiqués “Pierres Dorées”, ces vins ne sont aujourd’hui ni reconnus officiellement ni protégés géographiquement. En effet, rien ne garantit pour le moment leur provenance et leur méthode d’élaboration.

“Je revendique la mention “Pierres Dorées” depuis 2018 sur les étiquettes de mes bouteilles. Ce nom me parle, il fait écho au patrimoine, à l’architecture de nos maisons…”

Cyril Sapin, vigneron au Domaine Sapin (Val d’Oingt)

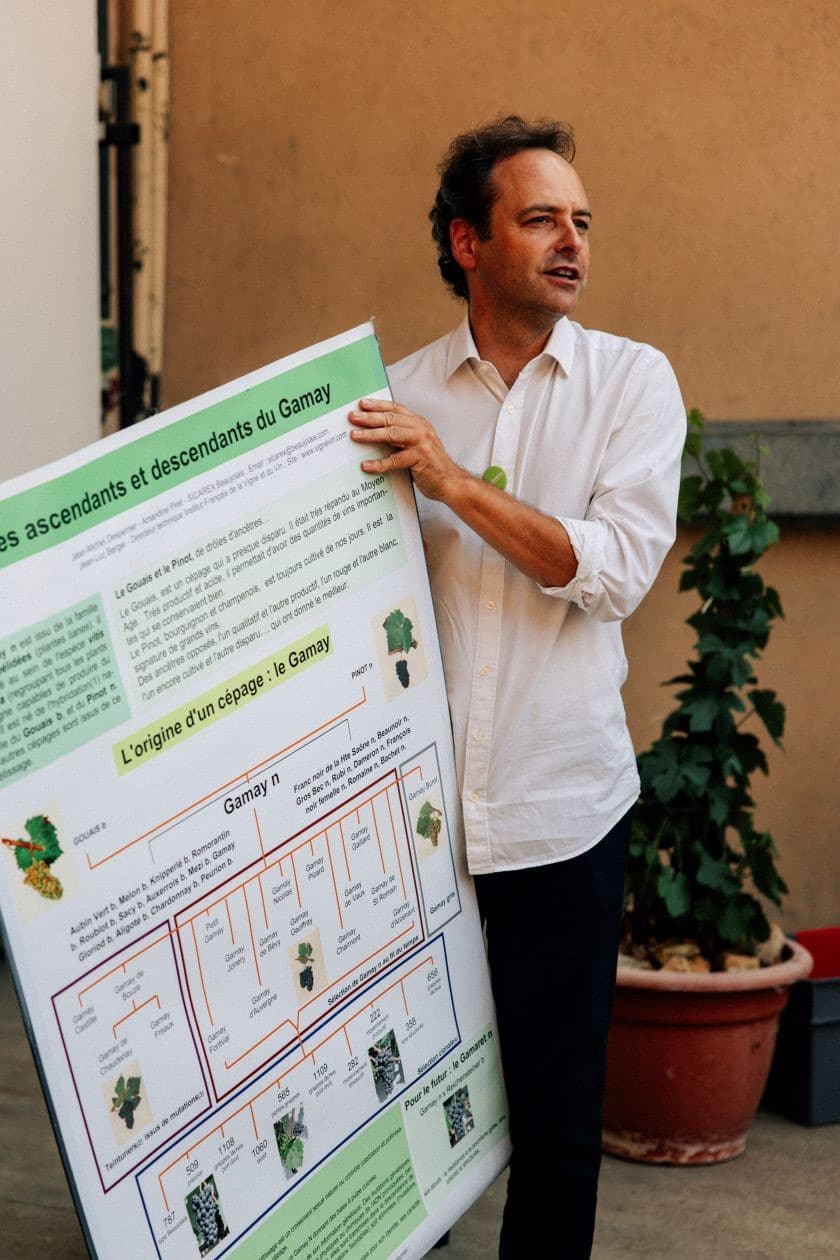

Depuis une quinzaine d’années, un collectif de vignerons cherche à obtenir une “Dénomination Géographique Complémentaire” (DGC) pour les Pierres Dorées. L’objectif ? Faire reconnaître l’identité propre à leurs vins, produits au sein de l’appellation Beaujolais. Baptisé “Beaujolais Pierres Dorées”, ce collectif rêve de faire un trait d’union entre les hommes, les vignes et le patrimoine de ce secteur. Il rassemble aussi bien des vignerons indépendants que des maisons de vins, de plus gros domaines et des caves coopératives.

Qu’est-ce qu’une Dénomination Géographique Complémentaire ?

Dans le milieu du vin, il est possible d’indiquer une mention valorisante comme une dénomination géographique complémentaire à l’appellation (par exemple ajouter “Pierres Dorées” à l’appellation Beaujolais). Cela permet d’une part d’aider le consommateur à localiser plus finement la production du vin et d’autre part de valoriser la singularité d’un produit. Après l’étude du dossier et une enquête de terrain, l’INAO peut décider de délivrer une Dénomination Géographique Complémentaire (DGC). Celle-ci permet “d’identifier des vins dont l’identité est liée à un territoire plus restreint que celui de l’AOC”.

En savoir plus

Créer une identité commune

Obtenir une DGC est une démarche de longue haleine. En effet, elle implique le dépôt d’un dossier justifiant par exemple de l’antériorité de la dénomination, de l’implication des vignerons et du caractère exceptionnel des vins. Afin de formaliser leur demande de DGC, les membres du collectif « Beaujolais Pierres Dorées » se sont répartis en groupes de travail. Trois commissions ont été créées : cahier des charges, dégustation et communication. Groupes WhatsApp, réunions, dégustations… les vignerons ont grâce à cette organisation formalisé une vision commune. En 2017, ils ont déposé leur dossier auprès de l’INAO, qui est désormais dans la phase d’étude et d’échanges. Aujourd’hui, le collectif possède une identité graphique mais aussi une base de cahier des charges propre aux vins des Pierres Dorées.

Le logo du collectif Beaujolais Pierres Dorées illustre la diversité des parcelles, les couleurs du vin (rouge et blanc). Son camaïeu de couleurs rappelle les teintes distinctives des maisons des Pierres Dorées. En son centre trône un verre de vin. Ce logo vient d’ores et déjà asseoir la démarche et l’identité propres au collectif.

“Le collectif “Beaujolais Pierres Dorées” réunit tous types de profils, animés par une volonté d’avancer ensemble et de mettre en avant la qualité.”

Sylvain Flache, Président de la cave coopérative Vignerons des Pierres Dorées

Une Dénomination Géographique Complémentaire dans les Pierres Dorées, ca implique quoi ?

Le dossier déposé à l’INAO énonce plusieurs points distinctifs pour les vins qui bénéficieraient de la DGC Beaujolais Pierres Dorées :

- Une aire géographique réduite : la Dénomination Géographique Complémentaire “Beaujolais Pierres Dorées” couvrirait seulement une partie des Pierres Dorées.

- Deux couleurs : les Beaujolais Pierres Dorées ne pourront être que des vins rouges (gamay), ou des vins blancs (chardonnay).

- Un élevage allongé : les Beaujolais Pierres Dorées offrent un beau potentiel de garde mais peuvent être consommés dès l’année qui suit l’élevage. Leur cahier des charges indique un élevage long allant jusqu’au 30 mars de l’année qui suit la récolte. Cela équivaut à 3 mois de plus que les vins de l’appellation Beaujolais.

- Un engagement environnemental : sur le plan cultural, la DGC “Pierres Dorées” requiert une certification environnementale (Agriculture Biologique ou certifications équivalentes à HVE 2)

Où en est le collectif “Beaujolais Pierres Dorées” ?

Suite à son dépôt en 2017 et à plusieurs allers-retours, le dossier « Beaujolais Pierres Dorées » est aujourd’hui à l’étude. En effet, une commission d’enquête de l’INAO est en cours et permettra de répondre favorablement ou non à la demande de DGC. Pour autant, le collectif n’a pas attendu l’obtention de la DGC pour se faire connaître. Il a ainsi créé des outils de communication (logo et site internet notamment) et multiplie sa présence sur des événements, comme le Sirha par exemple, pour développer sa notoriété.

L’engouement pour les vins des Pierres Dorées monte, notamment auprès des professionnels du vin. Une sélection, baptisée “Excellence Pierres Dorées” est organisé chaque année dans le Beaujolais depuis 1998. Restaurateurs, cavistes, œnologues, sommeliers mais aussi vignerons eux-mêmes se prêtent à l’exercice de la dégustation d’une sélection de Beaujolais Pierres Dorées. Si les vainqueurs remportent un diplôme et un macaron “Excellence Pierres Dorées”, l’objet de cet événement est avant tout de fédérer. Il permet d’une part de mettre la lumière sur ces vins et d’autre part de rendre compte de leur évolution. En 2024, les jurys déclaraient être « heureux de voir que cette appellation devient chaque année de meilleure qualité” (Le Progrès).

Vous l’aurez compris, les Pierres Dorées espèrent une reconnaissance associant des vignes millénaires, un bâti iconique et des vins bien ancrés dans leurs terroirs. Cette volonté de graver dans le marbre une identité propre aux Pierres Dorées a mobilisé ses vignerons depuis plusieurs années. Si la demande de DGC peut encore prendre plusieurs années, son issue reste inconnue. Une chose est sûre, l’élan collectif a d’ores et déjà permis de donner de l’éclat à cette facette du Beaujolais !